《企业会计准则解释第 15 号》(以下简称“解释15号”)实施前,IPO企业对研发试制品的会计处理方式多样且缺乏统一标准,“解释15号”明确规范了试制品的会计处理。财政部近期发布的准则实施问答,进一步细化研发样机销售时已费用化支出的冲减要求,但可能为企业调节研发费用提供操作空间。

本文以“解释15号”施行(2022年)后的典型案例为样本,解析试制品会计处理的执行现状、监管动向及实施问答对IPO企业的潜在影响。同时,探讨企业如何通过完善试制品资产确认相关的内部控制,平衡研发费用与收入成本的匹配性,避免因会计处理不当引发合规风险。

“解释15号”执行情况的

观察与分析

(一)审核企业执行现状分析

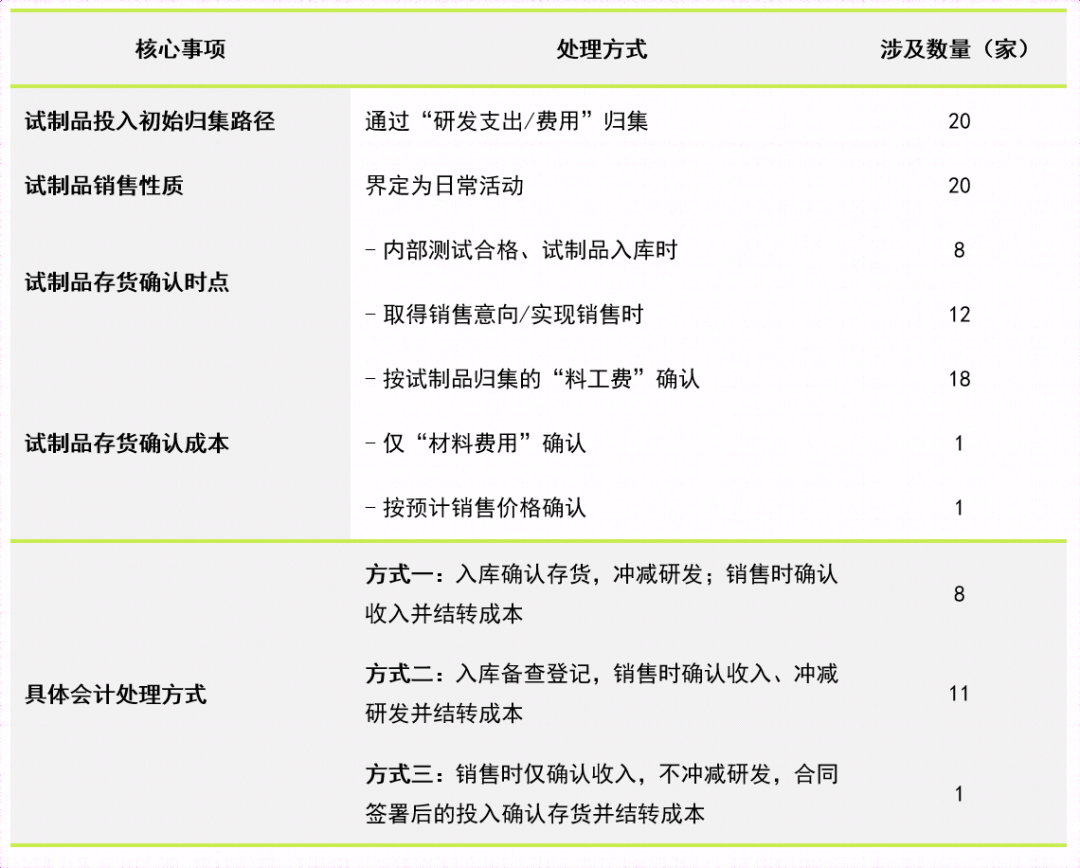

本文选取沪深北交易所各板块中信息披露较完整的20家审核企业,对其研发样机/样品/试制品(以下统称“试制品”)会计核算涉及的核心事项进行总结与分析。

1

审核企业会计处理情况

2

核算方法观察与分析

2.1 会计处理基本符合“解释15号”的要求

根据“解释15号”,研发产出的产品或副产品对外销售的,应按照收入、存货准则的规定,确认研发产品或副产品销售相关的收入和成本,不应以收入成本净额冲减研发支出。研发产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合存货规定的应当确认为存货,符合其他有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

基于研发活动的不确定性及归集口径清晰的考量,企业在试制品制造阶段的投入均通过研发支出或研发费用归集,待满足存货确认条件时结转。试制品的销售业务性质均界定为日常活动,达到存货确认条件时确认为存货,并于实现销售时点确认收入并结转成本。

整体来看,因“解释15号”仍存在部分未予明确的细节(如准则实施问答中关于前期费用是否需要冲减的规定),样本企业对试制品的会计处理基本符合“解释15号”的要求。

2.2 存货确认(研发费用冲减)时点差异显著,存在盈余管理空间

入库时点确认存货(40%):在监管机构对研发投入内控规范性要求不断提升的背景下,研发试制品管理的内部控制逐步完善,部分企业已针对试制品入库是否满足存货确认条件建立评审机制。40%的样本企业在试制品通过内部测试/评审后,入库确认存货并相应冲减原归集的研发支出。

销售时点确认存货(60%):由于研发活动特点及试制品属性差异,半数以上(60%)的企业认为试制品未来能否销售存在较大不确定性,在入库时暂不满足资产确认条件,仅进行备查登记。后续在达成销售意向或实现对外销售时,确认存货并冲减研发费用。

试制品入库时能否满足存货确认条件,主要取决于管理层对“相关经济利益流入可能性”的评估,企业的自主裁量权为研发费用盈余管理提供了操作空间。具体而言,两种核算方式均可通过未结转的试制品实现研发费用调节:方式一中,是否满足存货确认条件依赖于内部控制,可通过放宽/收紧评审标准调节当期研发费用规模;方式二下,企业可根据报告期内研发费用需求,通过人为调整销售时点实现调节。

2.3 试制品成本的归集口径趋同

现阶段,多数企业(90%)能够按照研发项目单独归集试制品相关的直接材料、直接人工及相关费用支出,试制品成本能够按照历史成本(料工费)可靠计量,符合企业会计准则关于存货初始计量属性的要求。

(二)监管审核关注重点的变化

如以上“2.2”中所述,审核企业可能通过“存货确认时点”构建研发费用“蓄水池”。鉴于研发费用对板块定位指标的关键影响,自“解释15号”施行以来,IPO审核中高度关注企业是否利用研发试制品的会计处理调节研发费用及营业收入。

审核关注重点集中在以下方面:一是试制品全周期管理的基本情况:包括形成情况(类型、数量)、资产确认情况(时点、依据、成本归集口径)、销售情况、结存数量及后续处置安排,以及各环节会计处理的合规性。二是未确认资产的研发投入的具体影响:报告期末仍在研发费用归集的试制品投入成本,未满足资产确认条件的技术/商业合理性,未来处置或使用计划,模拟测算成本结转对申报期研发费用的潜在影响。

【典型案例1:汉邦科技】

审核问询:

报告期末,仍未形成销售的研发样机具体构成、使用情况和存放地点;相关样机未来处置或者使用计划,未单独作为一项资产进行核算的原因。

问询回复:

(1)研发样机系公司为技术改进试制的工艺成果,鉴于其成果不确定性及经济可行性待验证,未取得销售订单前的相关支出均在发生时计入研发费用,未予资产化确认。(2)各期末未实现销售的研发样机,后续在实现销售时入库冲减研发费用并结转成本,长期闲置或损毁的予以报废。(3)若上述样机全额结转成本,各期研发费用率将调整为6.868%、5.87%、5.35%和6.43%,仍满足科创属性最近三年研发投入占营业收入比例5%以上的标准。

(三)“解释15号”对IPO企业的影响

《企业会计准则解释第15号》和《监管规则适用指引—发行类第9号》施行后,试制品销售成本在会计核算上不能归集为“研发费用”。该规定一方面导致部分企业会计核算口径的研发费用减少,可能无法满足相应板块定位指标要求;另一方面可能导致会计口径研发费用率低于高新技术企业认定标准,引发资质合规性质疑。

科创板、创业板及北交所因板块定位对研发费用指标有明确量化要求,其审核企业的研发费用率多数不低于3%/4%,会计口径的研发费用通常能够满足高新认定要求。但对于规模较大的传统主板企业,会计口径的研发费用显著偏低、研发费用税会差异问题尤为突出,导致此类企业在审核中面临“是否实质符合高新技术企业认定要求”的监管问询压力。

由于会计处理与税务认定标准存在固有差异,研发费用率偏低与实质满足高新技术企业资质要求并不矛盾。根据多地注册会计师协会实务答疑及税务实践案例,会计核算口径上试制品成本虽从研发费用中转出,但在高新技术企业资质认定时仍可纳入研发费用统计范畴,不影响资质合规性。

【典型案例2:天元智能】

审核问询:

各期研发投入(3,696.81万元、3,788.09万元、3,788.07万元)显著高于研发费用(1,682.38万元、1,703.67万元、1,413.51),且研发费用率低于3%(2.25%、1.53%、1.43%)。研发投入远高于研发费用的合理性,低研发费用率是否影响高新技术资质。

问询回复:

(1)差异系试制品销售冲减研发费用所致,公司基于市场需求精准研发,产品转化率较高。(2)地方科技局及税务局已出具说明,认定公司研发费用核算方式、归集口径符合《高新技术企业认定管理办法》要求,试制品成本从研发费用科目中转出,不减少高企认定时的研发费用,不影响资质有效性。

准则实施问答的影响

及合规建议

(一)准则实施问答相关要求

2025年4月17日,财政部会计司发布企业会计准则实施问答(以下简称“实施问答”),对研发样机前期已费用化的支出在销售时点是否应予以冲减的问题作出明确回应。问答核心内容摘录如下:

问:甲公司按照无形资产准则、“解释15号”相关规定,已将不满足资本化条件的研发支出全额费用化并计入当期研发费用。此后期间,在签订销售合同或者销售研发样机时,是否可将前期已费用化的研发样机支出从本期研发费用中冲回,并转入存货或营业成本?

答:甲公司已按照无形资产准则、“解释15号”等规定,判断当期研发支出不满足无形资产、存货等资产的确认条件,并已将其全部计入当期研发费用,则后续签订销售合同或销售研发样机时,不应将前期已费用化的研发样机支出从本期研发费用中冲回后再转入存货或营业成本等科目。

根据企业会计准则,问答内容基于以下判断逻辑:案例中甲公司前期已对研发样机“是否符合资产确认条件”进行会计确认的判断,若前期不存在未恰当运用或错误运用可获取的可靠信息,则后续销售行为应视为新发生事项,不应依据期后事项对前期已作出的判断进行调整。

(二)实施问答对IPO企业的影响

1

多数审核企业的会计处理与实施问答存在差异

因研发活动的不确定性,在初始归集研发投入时通常较难判断后续能否形成资产。出于谨慎性考虑,多数企业选择先在研发费用中归集相关投入,待形成产品后再转出的处理方式。从样本企业看,采用“方式一”、“方式二”的企业合计占比达95%,实务中绝大多数企业研发样机的会计处理方式与实施问答的要求存在差异。

对于在审IPO企业,若其试制品研发周期与销售期间存在错配,历史年度对“试制品不满足存货确认条件”做出的判断具备合理依据的,则研发周期内归集的研发费用无需追溯调整。但针对入库/销售当期冲减研发费用的操作,是否需要依据实施问答的要求进行追溯调整(即调增入库/销售期间的研发费用,调减相应成本),该会计调整的必要性及可操作性,有待监管机构通过审核案例进一步明确政策导向。

2

遵循实施问答要求与研发费用严监管的平衡

根据实施问答,若已判断研发支出不满足资产确认条件,则相关投入归集至研发费用,后续实现销售时仅确认营业收入,试制品销售收入无对应成本配比。该处理方式虽更符合企业会计准则的要求,但可能为内控薄弱的企业提供跨期调节研发费用与营业收入的操作空间。因此,研发试制品会计处理的合规性,将成为IPO审核的重点关注领域。

对于拟IPO企业,基于目前监管审核对研发费用的严监管,在遵循实施问答要求的同时,需严格控制将大量试制品成本归集在研发费用的情形。试制品销售规模较大的企业,应尽快完善研发项目立项阶段关于相关投入能否形成资产的内部控制机制,规范会计处理。具体应对可见下文“(三)合规应对策略”。

(三)合规应对策略

结合实务案例,对IPO企业研发试制品内部控制、会计处理的规范建议如下:

1

试制品规模化企业,

建立立项阶段资产确认的内部控制

根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》,对于企业自行进行的研究开发项目,应当区分研究阶段与开发阶段两个部分分别核算。因目前审核企业对于资本化处理较为谨慎,导致部分企业在研究阶段产生大量试制品的逻辑矛盾情形。

对于历史年度大批量形成和销售研发试制品的企业(暂不讨论研发投入真实性),应完善初始归集阶段关于相关投入能否形成资产的内部评估,以避免初始判断与期后实际销售存在大量差异,导致大额研发费用与营业收入错配,进而影响报告期各期经营业绩的情形。

该类型企业应合理界定研发项目类型及所处研究阶段,在立项阶段完善相关投入能否形成资产的内部控制,建立内部评审机制,为规范会计处理奠定基础。内部评审应涵盖研发、技术、销售、财务等部门,综合评估研发产出、技术达标、市场需求及销售可行性、投入归集等方面,对项目投入能否确认为资产做出合理估计和专业判断。

2

研发成果重大不确定性项目的投入归集

对于研发成果及未来能否带来经济利益具有重大不确定性的项目,相关投入计入研发费用且后续形成产品时不予冲减。该处理方式既符合实施问答的要求,也契合研发活动的本质属性。

若后续形成研发试制品且取得明确的销售意向时,仍需持续投入的,如根据客户需求定制改进研发试制品,则履行客户合同发生的相关成本可归集至存货,待实现销售时结转相应成本,即采用前述“方式三”的处理方式。

结语

《企业会计准则解释第15号》有效统一了研发试制品的核算标准,财政部通过实施问答进一步细化操作细则。然而,实施问答关于前期费用不予冲减的规定,可能为企业提供了潜在的盈余管理空间,同时也对企业相应的内部控制提出了更高要求。IPO企业应根据自身研发活动的特点,完善资产确认的评审机制,审慎进行会计判断及核算处理,确保财务数据真实准确。

天职国际IPO专家委员会

胡建军 侯钦青

免责声明:本文是为提供一般信息的用途所撰写,并非旨在成为可依赖的会计、审计、税务、法律或其他专业意见,更不可用于任何商业用途。阅读者应区分具体情形,合理运用执业判断进行分析。本所及相关编写人员不对依据本资料采取或不采取行动的任何损失承担责任。

如欲转载本文,务必原文转载,不得修改,且标注转载来源为:天职国际官方微信公众号。如需修改内容,需要获得天职国际的书面确认。