《增值税法》下跨境服务增值税征税规则的构建与反思

本文作者

在本期“财税星空”10月27日晚8:00的线上微课中,我们要专门探讨的一个话题就是关于我国新《增值税法》下的跨境服务增值税征税规则的构建与国际借鉴问题。实际上,对于跨境服务的流转税征税规则的争议,从2009年《营业税暂行条例》的重大原则变更,一直到后来的营改增,再到我们现在的增值税立法,很多的一些理念、概念和规则,我认为我们可能还是没有完全梳理清楚,所以,在本期线上微课之前,我们专门写一篇文章,结合OECD国际增值税报告的规则和大家聊一聊这个话题。

对于跨境服务的增值税征税,实际上有一个非常重要的基本规则,就是在跨境的货物和服务的增值税征税规则中,我们必须要贯彻“实际消费地”征税这个大的规则,这是我们《增值税法》规则构建的基础。为什么在跨境的货物和服务贸易中,增值税的征税规则要坚持这个“实际消费地”征税的原则呢?这里面还是有其基本原理的考量。比如,美国总统特朗普就曾经叫嚣,你看我们美国不征收增值税,你们欧洲、中国等这些国家征收增值税,但你们对于出口到我们美国的商品在出口环节都搞出口退税,这不是变相的补贴吗,从而降低出口商品和服务的价格到美国开展倾销,我要对你们加征关税。实际上,这属于特朗普不懂增值税的基本原理,完全凭感觉得出来的结论。实际上,增值税的出口退税制度就是对于跨境商品、服务贸易按照实际消费地征税原则落地的一个重要配套制度,他反而不是一种补贴或倾销,实际保持了税制中性和贸易的公平。增值税按照实际消费地征税的基本经济学原理是这样的:

1、世界上不同的国家,有的国家征收增值税,有的国家不征收增值税。即使征收增值税的国家,他们的税率也是不一样的;

2、在国际货物、服务贸易中,我们假设世界上不同国家企业出口相同的货物或服务到美国,在成本相同的情况下,那有些国家增值税税率高、有些国家增值税税率低、有些国家没有增值税,那因为增值税税率的差异就导致了,低税率或无税的国家在对美国的商品或服务的出口中就取得了价格优势;

3、为了在国际贸易中实现公平贸易的原则,各国在商品、劳务出口到国际市场时,通过出口退税制度的安排把国内的增值税退掉,那在国际市场中,各个国家出口商品、服务的价格就不会单纯因为增值税产生差异,从而因为增值税出现不公平;

4、在跨境货物、服务贸易中,把增值税的征税权赋予给最终实际消费国,由实际消费国对于进口的商品、服务征税,此时实际消费国对于各个国家(地区)货物、服务增值税的征收都是一致的,你实际消费国有增值税就征,没有实行增值税制度就不征,这个对大家都是公平的。

所以,WTO将在国际货物、服务贸易的增值税征税规则中,提出必须贯彻以“实际消费地”作为征税原则是非常合理,也是符合税制中性的,这并不存在什么非法补贴或倾销的问题。

相对于跨境货物贸易的增值税征收,由于货物是有形的,几百年来各国都有海关的监管实践,对于跨境货物贸易的增值税征收配合关税都有成熟的征管经验,这并没有什么可以讨论的。但是,当下服务贸易在国际贸易中的比重越来越大,服务是无形的,跨境服务贸易又不在海关的监管范围内,所以针对跨境服务贸易,税务机关增值税如何进行征管的确是一个难题,特别是对于服务的实际消费地的把握,鉴于服务类型的多元化,往往在征管中会出现很多难题。

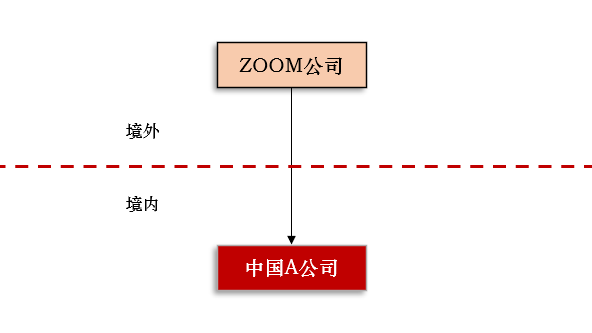

比如,我们举如下一个案例来说明:

中国A公司在线上订购了境外ZOOM公司的在线会议服务,合同是境内A公司和境外ZOOM公司直接签订的。但是,中国A公司采购这项服务主要是用于员工在外派境外出差、境外扩展项目的时候方便和境外客户开会使用的。中国A公司境内在线会议服务主要用腾讯会议。在这个案例中,我们可以看到:

1、虽然合同是中国A公司和境外ZOOM公司签订的,但实际使用(消费),A公司安排的场景主要是员工在中国境外出差使用;

2、但是,即使在员工境外出差期间开会,可能需要连接中国总部的时候,中国境内的人员也会在境内登录ZOOM账号使用,也就是会有同时在境内、境外都消费的情况。

那我们这时候就问了,在中国A公司向境外ZOOM公司支付服务费的时候,如果你按照“实际消费地”原则,究竟有多少是在中国境内消费需要征收,多少属于在中国境外消费不需要征收呢?这就是一个非常麻烦的问题。

那如果回到现实中,在A公司向ZOOM公司付款时,向税务局主张,我虽然付钱给境外公司,但大部分在境外使用,不在境内使用,我实际消费不在境内,应该可以不扣增值税。但税务局说,你看你有时候也会在境内使用,你无法证明你是100%都在境外,那怎么办呢?

我们有些人在面对这类问题的时候,往往总是死盯着这个问题,空谈原则:

你看,跨境服务增值税的实际消费地界定很复杂吧,很多时候往往没有唯一的答案,我们要case by case的去看!

那究竟咋看呢?比如,就上面那个具体案例,究竟A公司对ZOOM服务的实际消费地是在境内还是在境外呢?

他就先把这个问题供奉起来,然后开始给你念咒语:法无明文不征税,法无禁止即可行,实质课税、程序正义,第一性原则、巴拉巴拉一堆。

但你巴拉巴拉一堆还是没解决问题,最后究竟该咋界定?

我们要在坚持公平正义的前提下,纳税人和税务机关都要抱有谦抑的态度,让大家进行合理的碰撞,我相信在自由心证原则指引下,我们总能碰撞出大家都能满意的征税结果。

我为什么要写上面一段话,就是因为我发现,我们在读OECD《国际增值税报告》时,很多时候没能真正体会别人在解决这类问题时所展现出来的思想和方法论。而不能真正理解别人背后的思想和方法论,我们后期《增值税法》立法中肯定还要走弯路,这里面有一个客观规律的遵循问题。

你看,OECD的专家们面对这个问题,他们是如何思考的,如何构建一个整体规则的:

1、在跨境服务的增值税征税规则中,按“实际消费地”征税这个规则必须落实,这个是不容改变的;

2、服务是无形的,没有海关监管,服务的实际消费地直接界定往往很难。如果直接界定很难,我能不能构建一个间接的指标(这个间接的指标,在国际增值税报告中叫做proxy)去拟合这个实际消费地,前提是这个间接指标在大多数情况下和服务的实际消费地直接相关,但他又比我们去直接找实际消费地更加的容易和便于实际征管。这是一个很重要的数学思想。

我们来看看OECD具体是怎么说的,他第一步是这样来得:

第一步:在跨境服务贸易中,我们首先要能识别出单一的合同。根据合同,我就能首先识别出服务的接收方,也就是跨境服务的消费者。

在第一步的基础上,我们就可以看到,根据合同识别出来的跨境服务的接收方(消费者),他只有两种类型:

B(公司或其他组织)

C(自然人)

对于服务而言,真实的消费地的确难以界定。比如中国公司订购了ZOOM服务,我可以在境内使用,也可以在境外使用,也可以同时在境内、外使用。但是,此时,我增值税征税规则中,对于跨境服务的实际消费地界定,不是直接来界定,而是换一个容易征管的指标来替代:

1、对于B(公司或其他组织)而言,你的注册地(包括实际经营地)总是确定的吧,不会随意变来变去吧;

2、对于C(自然人)而言,你的国籍总是确定的吧,也不会随意变来变去吧。

所以,在对跨境服务增值税征税规则中,我对服务的“实际消费地”界定,从征管确定性角度,就采用了间接指标拟合的方式去实现,即我在跨境服务中,通过合同识别出服务的接收方:

1、如果接收方是B(公司或其他组织),我就以你这个公司的实际注册地(经营地)所在国来界定服务的实际消费地;

2、如果接收方是C(自然人),我就以你自然人的国籍所在国来界定你服务的实际消费地。

这个征管原则就非常清晰了。比如,回到上面那个案例,既然通过合同识别出,中国A公司是这项跨境ZOOM在线服务的合同接受方,那我就不管你实际在境内消费,还是境外消费,因为你是B,且你这家A公司就是合同的签约主体,我就以你注册地(实际经营地)所在国界定服务的实际消费地就在中国。

再比如,一个中国人通过苹果商城在线购买软件,他可能是在中国境内登录苹果商城购买,也可能是在日本旅游期间登录苹果商城购买,但苹果商城记录了你苹果ID号的国籍是中国,只要是你购买付费的,就按你国籍来界定你的实际消费地就在中国。

大家可以看到,用一个替代指标来界定跨境服务的实际消费地,是不是消除了很多税收征管中很多的不确定性,制度运行起来也更加顺畅。所以,在这里就得出了跨境服务增值税征税的第一个基本规则:

基本规则:

在跨境服务增值税征税规则中,如果服务接收方是B,就以公司的实际注册地(经营地)界定服务的实际消费地;如果是C,就以个人的国籍所在国界定服务的实际消费地。

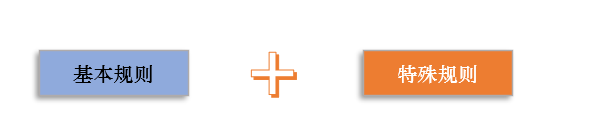

好了,基本规则出来了,事情还没有完。因为,我们不是去直接界定跨境服务的实际消费地的,而是从实际征管确定性角度,找的一个替代指标去拟合实际消费地的,既然是拟合,那在制度的实际运行中就会有不合适的地方,就需要去修正。打个比方,你去裁缝店做衣服,如果裁缝直接给你从头量到脚去定制的,这个衣服一定是完全合身的。但是,如果这个裁缝不能去直接给你量,只能通过和你比如相似年龄、相似身高、体重的人的指标来拟合你的衣服尺寸,那做出来的衣服肯定就不会完全合身,这就要你穿上后再去根据实际情况去把明显不合适的地方修一修。那在国际增值税报告中也是这个思路,因为我是用B的注册地(实际经营地)+C的国籍所在国在拟合跨境服务的实际消费地,那你就要放在实际征管环境中看一看,这个原则征税会不会在某些情况下导致非常不合理的征税结果,如果有,我们也需要去稍微修一下,这个修一修的动作就形成了跨境服务增值税征税规则中的特殊规则部分。所以,跨境服务增值税制度中应该有这样一个立法体系:

基本规则,即我们上面写的规则在《增值税法》中体现,特殊规则是一个开放的体系,可以在《增值税法实施条例》以及后期授权财政部、税务总局在规范性文件2中逐步补充。但是,他总体形成的一个征税规则是清晰的,就是对于跨境增值税服务的实际消费地界定,遵循“特殊规则优先”的法则,即具体到实际征管中,如果这类跨境服务有特殊规则界定就必须适用特殊规则,无特殊规则才适用基本规则,特殊规则采用正列举方式,以一种开放的形式逐步完善。

为什么要有这个特殊规则呢,我们可以分情况看一下:

1、比如在国际运输服务中,我们以国际航空运输为例,东航执飞上海到巴黎的航线,买票的有中国人、美国人、法国人、印度人等各个国家的人。如果此时你用基本规则,首先通过国际客运合同识别出服务的接收方是C,那按基本规则,我们要以C的国籍所在国来界定跨境服务的实际消费国。你看,基本规则在国际运输服务中是不是就不合身了,导致了奇怪的征税结果,我总不能说东航从上海飞巴黎,劳务的实际消费地同时在中国、美国、法国、印度等。因此,我们就需要把国际运输服务从基本规则中拉出来,对于国际运输服务(包括货运、客运),我们用起运地、到达地来界定实际消费地,就比用基本规则中接收方B的注册地、C的国籍所在国更加合理,这就形成了国际运输服务中的特殊规则;

2、再比如,中国公司和英国的万豪酒店集团签了一份协议,中国企业在所有外派英国出差人员住万豪酒店的费用统一由中国企业直接支付。此时,如果你从合同识别服务的接收方,接收方是中国企业,但住宿这种消费行为他明明发生在英国。你适用基本规则,因为是中国企业就认定住宿服务的实际消费地在境内,这就不合理了,需要修正。那修正就形成另外一个特殊规则:凡是与不动产直接相关的服务,直接以不动产所在地界定服务的实际消费地,这样更加清晰合理;

3、某国际大牌歌手来上海开全球演唱会,票务公司向个人售票,全球各地歌迷都来买票,有美国的、日本的、英国的、法国的等等。此时,如果你要按照基本规则来征税,我通过合同识别出来服务的接收方是C,C就要按照国籍界定实际消费地,此时总不能说,这场演唱会的实际消费地同时在美国、日本、英国、法国吧,这时候适用基本规则就很奇怪了。所以,对于这类服务,国际增值税报告叫physical service就需要定一个特殊的规则。那什么叫做physical service呢,这个词怎么翻译。有的人一看,物理的服务,毫无疑问这个翻译肯定贻笑大方。国际增值税报告用英文解释了什么叫physical service,他说这类服务需要服务的提供方和服务的接收方同时现身,服务的提供和服务的消费同时发生,服务提供完成随即消费也完成。那这类服务我们就以他的实际发生地或实际消费地来界定(符合上述特征的服务,服务的实际发生地和实际消费地肯定是一致的)。那回过头来,我们看看,physical service怎么翻译比较合适呢?我们看到,在这次我国《增值税法实施条例》第四条翻译的叫“境外现场消费的服务”,这个用词非常贴切。但我们要注意,这个境外现场消费,他的含义实际上就是国际增值税报告中对physical service的定义。比如,线下的培训服务,就属于典型的physical service,这个就适应特殊规则,按照培训的实际发生地界定实际消费地。但是,如果是在线培训(online training),他就不属于physical service,那就适用基本规则,通过合同识别出服务的接收方是B还是C,然后基本规则界定服务的实际消费地并赋予实际消费地所在国征税权;但是,如果是咨询服务合同,只是有部分咨询成果的提供需要现场提供,这就不符合physical service的定义,就要适用基本规则,通过合同识别服务的接收方是B,如果B的注册地在中国,那就是劳务的实际消费地在中国,中国有征税权。

4、再比如,对于金融商品转让,现在金融商品转让很多操作都可以在线操作,你说实际操作的转让方和受让方在操作时在哪肯定无法界定。但是,我们看到,金融商品的发行和交易是受到一个确定的国家监管的,总是在一个确定国家的认可交易场所进行的。所以,对于金融商品转让,我们也不要用基本规则,而是建立一条特殊规则,就按金融商品实际交易场所的所在国来认定实际消费地并赋予对应国家征税权就很清晰。

所以,大家看到,比起你硬要去界定跨境服务的实际消费地,从而使得征管非常复杂,征税结果不确定和矛盾重重,我们用了另外一种方法,用比较容易界定且征管争议小的替代指标去拟合实际消费地,在此基础上形成基本征税规则,并辅之以特殊规则去修正,我们就建立了一套非常高效和合理的跨境服务的增值税征税规则。

要注意,这里的特殊规则是一个开放的正列举体系,随着跨境服务的形式多样化的发展,如果你觉得某种情况用基本征税规则不合适,导致的征税结果明显不合理,那我就拉出来单独定一条特殊征税规则,这样逐步逐步的去构建整个跨境服务的增值税征税规则体系。

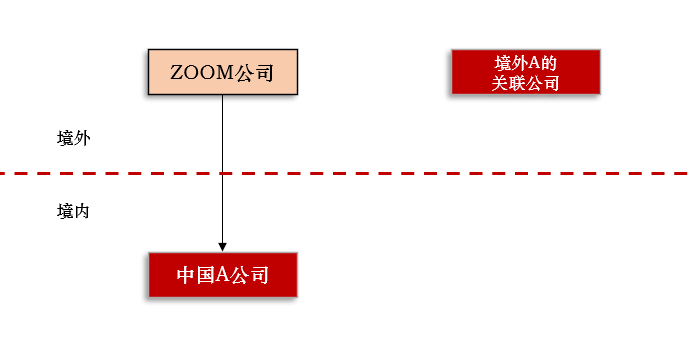

好了,我们按照上面的方法建立起了跨境服务增值税征税规则后,实务中会出现这种情况:跨国公司全球集中服务采购

比如,境内A公司是一家跨国公司总部,全球海外有非常多的关联公司。A公司集中向境外ZOOM公司采购在线会议服务,然后给全球其他关联公司使用。在这种情况下,我们在适用基本规则的同时,就产生了跨境服务国际增值税中的TP(转让定价)的税务问题了,此时,境内A公司需要和境外关联公司之间按公允价值分摊费用,通过TP费用分摊方式来解决服务在实际消费地征税的原则,这就产生了一个新的课题。因为,我们原先讨论TP都是企业所得税的事情,现在对于跨境服务增值税,也有TP问题需要去进行规则的构建了。

为什么我一开始说,我们如果不能深刻和全面理解国际增值税报告中的思想和规则体系,仅仅是片面或部分的参考,我们立法在实际运行后仍然会产生问题呢?我们进一步来看如下的案例:

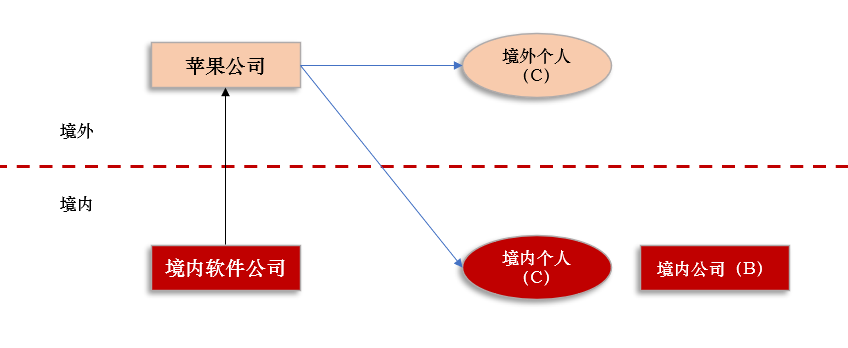

案例:某上海的软件开发公司专注于苹果系统软件开发。在目前的商业模式中,境内软件公司和境外苹果公司签订《软件服务销售协议》,个人通过苹果商城下载软件,直接向境外苹果公司付费。境外苹果公司按照软件服务实际消费的收入,扣除自己的费用后向境内软件公司付费。

此时,这家上海的软件公司从境外苹果公司收到外汇结算收入后,就咨询税务机关,这笔软件服务收入能否享受增值税服务扣除零税率呢?

如果你从我们刚才的基本规则来看,首先识别合同,在境外苹果公司——境内软件公司之间存在一份《软件服务销售协议》,在这份服务协议中,服务的接收方是境外苹果公司,那服务的实际消费地是在境外,境内软件公司的确属于服务的出口,按规定取得外汇并结汇,应该可以享受跨境服务增值税零税率或免税的政策啊。

但是,对照财税【2016】36号文附件四《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》第一条第三款:

一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率:

(三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务:

5.软件服务;

也就是说,你在基本规则之外,就加了一个“完全在境外消费”,这就导致了你实际又违背了基本规则。因为,我们基本规则就是,我用了替代指标去拟合实际消费地了,你再加一个境外消费的定义,第二个怎么定义呢?

那回到上面这个案例,目前在实际征管中,这类企业就没法享受到增值税零税率或免税。因为,税务机关说,你虽然合同的接收方是境外苹果公司,但由于这些软件实际下载方很多都是中国境内个人,你实际消费不完全在境外,不能享受零税率或免税。然后,税务机关提出要求,除非你让苹果公司给我们证明,证明这款软件实际下载方有多少是境外的,有多少是中国境内的,对于境外的可以享受零税率或免税。

你看,如果你税务机关提出这种明显不符合商业常规的要求,实际就导致政策没法执行了。而且,如果境内实际下载方是公司也就是B,如果你对境内软件公司不能零税率或免税,等于境内软件公司出口软件服务要缴纳增值税,同时,境内公司B从苹果公司购买软件服务,由境内公司B支付境外苹果公司软件服务费,又要代扣增值税,不就重复在征收增值税了吗!

这里的问题究竟出在哪?我们来看一下,对于跨境劳务增值税,实际就四种情况:

接受方 境内(B) 境内(C)

提供方 境外(B) 境外(C)

在 境外B(提供方):境内B(接受方) 和境外C(提供方):境内B(接受方)的情况下,我们在现行增值税制度中已经制定了对应的征税规则,就是由境内B在向境外B或C支付款项时,实行源泉代扣代缴增值税。

但是,对于境外B(提供方):境内C(接受方) 和境外C(提供方):境内C(接受方)的情况下,我们目前的增值税制度是空白。特别是对于境外B(提供方):境内C(接受方),如果我们增值税制度继续是空白,他不仅会产生税源流失问题,这个制度的缺失就会导致我们跨境服务增值税制度在其他地方运行时产生障碍。

就好比打个比方,你用最先进的仪器给一个病人做了一个心脏手术,但是做完后这个病人好像还是没有康复,走路或者活动总是感到心悸。真实的原因可能是你没有发现他可能心脏中某个血管破了你还没有缝合好。

回到我们这个案例上来,如果你把境外B(提供方):境内C(接受方)提供服务的增值税征税规则给他建立起来,这个征税体系就完整了,那很多问题就自然迎刃而解。比如,你规定,当境外公司向境内个人提供增值税服务时,达到一定金额,境外公司必须向中国税务机关办理增值税纳税人登记,向中国税务机关申报缴纳增值税。你看,如果你有这个配套制度,回到上面那个案例,你在建立你跨境应税行为适用增值税零税率和免税规则时,就不要再加上那多余的话“完全在境外消费”:

1、根据一般规则,上海的软件公司和境外苹果公司的合同中,境外苹果公司是服务的接收方,按照基本规则,属于B2B的情况,就按境外B的实际注册地界定服务的实际消费地,服务的实际消费地在境外,那上海软件公司取得境外苹果公司的软件服务费,就可以正常享受增值税零税率优惠;

2、苹果公司在线商城软件有中国境内C个人购买,中国境内个人C付费给境外苹果公司,这就属于境外B(提供方):境内C(接受方),对于这部分软件服务,由境外苹果公司向中国税务机关申报缴纳增值税。

你看,在这个规则上,该退税的退税,该征税的征税,制度运行的多么顺畅和完美,你监管也非常放心。如果你缺失境外B(提供方):境内C(接受方)的这个跨境服务增值税征税规则,你就总感觉哪儿不舒服,制定出来的制度自己也不放心,然后在征管实践当中总提出一些明显不符合商业常规的要求,导致整个制度运行不畅。

所以,在这次《增值税法实施条例》修订中,我明确提出来,我们一定要把境外公司向境内个人跨境销售服务的增值税征税规则建立起来,这个也正好和当下互联网平台信息报送的契机结合。因为,你整个增值税制度中这个一环的缺失,他不仅是这一环的问题,他会导致你其他增值税制度在运行中也会出现问题。我们要有整体观来看整个增值税制度。

回想起来,你在跨境货物贸易中不也是这样的。郑州富士康生产苹果手机,出口给境外苹果公司,实际上一部分去了海外,还有一部分直接就在境内销售的。你总不能说,郑州富士康出口的只有实际在境外销售的才能享受增值税零税率或免税吧。出口该免的免、该退的退。如果你实际在境内销售的那部分,你出口加工区转内销的时候,再按进口缴纳进口环节增值税。你不能把两个环节混在一起。

我突然展开了想一个事情,经常我们国内税收政策或征管在执行中遇到问题时,我们总习惯性的简单思维就是看看国外怎么做的。所以,目前很多国际税收研究总停留在翻译层面,美国怎么样、英国怎么样、澳大利亚怎么样等等。但是,这种仅仅是简单翻译的研究,在实务中经常会遇到这种挑战,为什么美国这样我中国要这样的,我干嘛一定要参照澳大利亚的做法来呢?是啊,这种话我们经常耳朵都听了要长老茧了。但在自然科学领域,为什么我们不这样说。比如,美国波音造飞机,欧洲空客造飞机,中国也造飞机,为什么中国不说,你美国、欧洲飞机的翅膀都是那种长条型的,为什么我要按你的外型造,为什么我造的飞机翅膀不能是圆形、方形或菱形的呢!那背后的原因就是,在自然科学领域他存在着不以人的意志或审美为转移的客观规律,我们造的飞机和美国、欧洲类似是遵循的物理上的空气动力学等等的客观规律来的。所以,在税收领域中是否也存在这种类似于自然科学中的客观规律呢?如果有,那我们国际税收研究的目的,不能仅仅是翻译,而是把各国的税法实践看成类似自然科学的实验,我们要从这些各国税法的实验中去总结出那些如何实现征税目的的客观规律和结构来。用杨振宁大师的话说,就是如果有客观规律,那我们国际税收研究就应该致力去寻找那个invariance,那个“不变”的东西。比如,对于跨境服务增值税的实际消费地界定,这个国家这么规定,那个国家那么规定,你是否能发现大家最后都殊途同归要回到一个实质一样的征税规则中,那这个规则就属于税法中的invariance,就属于那个客观规律。不要把国际税收研究搞成一般的翻译,导致你只看见一个一个具体的树木,陷入对那些根本不是很重要的特定规定的关注中,从而忽视对更重要的客观规律的寻找。

所以,从对《国际增值税报告》的研读中,我们可以触及一个更为重要的哲学问题:

1、社会科学领域有没有客观规律,如果没有,那他就是一门艺术或宗教,艺术嘛,无所谓对错,百花齐放,百家争鸣;

2、如果社会科学领域是存在客观规律的,那社会科学在本质上还是科学。如果是科学,那社会科学的研究方法就应该和自然科学一样,我们应该致力于在社会科学领域去寻找到那些客观规律,并按这些客观的规律去制定我们的社会方方面面的制度,而不是去闷着头碰撞,这样才能少走弯路;

3、如果社会科学是科学,那他最终的研究方法一定是数学的。你不能像念咒语一样去研究,整天谈理念、谈思想。比如你跟我谈实质课税,那什么叫实质、如何定义实质、如何衡量实质、如果不能直接衡量,我们能否构建间接衡量的指标去探索,从而可以定量或定性化研究如何实现了实质课税。你总不能整天从古说到今,从南说到北,从德国说到日本、再说到台湾,最后什么叫实质课税还是没个准确说法,最后又是自由心证。你看在《国际增值税报告》中,鉴于服务是无形的,那我直接找服务的实际消费地非常难,那我就找一个容易把握的替代指标去间接定义他,并按这个规则通过拟合加修正的方法去逻辑一致的构建一套全新的征税规则。这种替代,proxy就是一种数学的思想。统计上的最小二乘法的拟合,计量经济学中的代理变量的定义(实际上,在国际增值税报告中的这个proxy的含义和计量经济学上的代理变量含义最为接近)本质都是数学研究方法。